記事内に商品プロモーションを含む場合があります

労働一般常識(労一)は、社労士試験で多くの受験生が苦手とする科目です。白書や統計、法改正、時事問題など範囲が広く、対策が後回しになりがちです。

この記事では、労一の出題傾向・学習優先度・勉強法・直前期対策を整理し、「最低3点死守、できれば4点以上」を目指すための実践的アドバイスをまとめます。

労一の出題範囲と特徴

主な出題範囲

- 労働基準法・労働組合法・労働関係調整法などの主要労働法令

- 労働契約法・パート・派遣・男女雇用機会均等法・育児介護休業法など関連法令

- 労働判例・最高裁の重要判例(配転、解雇、雇止め等)

- 各種統計(労働力調査、賃金構造基本統計、就業構造基本調査、労働安全衛生白書、雇用政策研究)

- 労働白書・厚生労働省統計資料・最新時事

- 社会的話題(「働き方改革」「高齢者雇用」「テレワーク」「多様な雇用類型」等)

特徴

- 出題分野が広く、法令・判例・統計・時事トピックを幅広く横断的に問うスタイル

- 白書統計や実際の労働現場の動向(ニュース・法改正)からも多く出題される

- 知識暗記だけでなく、事例や設問意図を理解し「適切・不適切」を判断する力が必要

- 毎年「新語・時事」や直近法改正・社会的関心テーマが反映されやすい

- 全体的に難度が高く、足切り科目になる可能性も高いが、救済科目になることも多い

労一が難しい理由

- 出題範囲が広すぎる

法令・判例だけでなく、統計、白書、社会問題、最新の雇用ニュースや法改正まで網羅されるため、直前対策だけでは全カバーできない。

- 統計・白書問題の比重が大きい

各種厚労省統計(労働力調査、賃金構造基本統計など)は出題年度の最新版がベース。数字や比率、増減傾向、用語の細かな違いを問われやすい。

- 事例&判例も複雑

労働契約、配転、雇止めなど高度な判例知識が必要。条文の丸暗記だけで対応できない。

- 時事&法改正の新規性

「働き方改革」「高齢者雇用」「就業制度の多様化」など、その年の重大トピックが突然出題され、過去問だけの学習では対応しにくい。受験2年目以降の人でも毎年覚え直しが必要。

- 設問文そのものが長文化・複雑化

文章量が多く、正確に“肢の意図”を見抜かないと誤答しやすい。

- 科目間比較で足切りリスクが高い

難化時は多くの受験生が2点前後になることが頻発、救済科目になる年度も多い。

学習優先度と対策

労一(労働一般常識)の学習優先度は「全科目の中でも高い」部類に入ります。

理由は「直近で足切り・救済が多発」「他科目より最新内容や時事対応が不可欠」「基礎知識+応用がバランスよく問われる」ためです。

得点源を目指すというよりは、足切り回避のためにしっかりと対策をする必要があります。

労一の対策・勉強法

- 統計・白書対策

直近年度(特に試験実施前年)の厚労省統計・公式白書(労働経済白書・雇用動向調査等)を必ず確認。「前年より増減」などの傾向や「順位」などの数字、キーワードなどを覚えると正答率アップ。

- 法改正・最新ニュースの把握

労働関係法改正・新制度(就業規則の改訂、テレワーク規程、高年齢雇用等)・話題の判例を要点だけでもまとめて暗記。

- 判例・法令横断での学習

「配転」「解雇」「雇止め」など過去問・基本書の主要判例は確認し条文と紐付けて整理しておく。

- 過去問と模試の解き直し

年度ごとに“どんな新語・新制度が出ているか”を確認、解説で理由まで徹底把握。

- 注目トピックの整理

毎年変わる雇用問題、働き方改革、高齢者雇用、障害者雇用、テレワーク、育児介護法、ワークライフバランス関連規定等の概要と現状を整理して覚える。

- 暗記+理解型へ

単なる数字暗記でなく“なぜその数値や制度施策が出題されるのか”背景や意図を含めて理解する。

- 読解力・横断理解の訓練

長文設問や複数分野横断問題に慣れておく。正誤判定の際は「どこがどう違うのか」まで答えられるようにする。

予備校や通信講座で勉強している場合は、今年出題されそうな箇所や注目の論点を講師がピックアップしてまとめてくれるはずなので、それを参考に学習を進めましょう。

効率的な勉強法

労一の効率的な勉強法は、「最新統計・法改正・判例・白書トピックの繰り返し整理」と「過去問+予想問題でパターン慣れ」を軸に組み立てるのが効果的です。

- 直近3年分の過去問を解く

頻出パターン・正誤判定・社会トピックの出題傾向をつかむ。過去問だと内容は古くなっていることがあるが、出題傾向をつかむために過去問を確認する。

- 最新統計・白書のポイント整理

労働経済白書・賃金構造基本統計・労働力調査等から「数字・増減・特徴語句」のみを一問一答や表で暗記。

- 法改正・実務最新動向を1冊に要約

各年度の労基法・派遣法・働き方改革・育介法など改正点をまとめ、自分だけの“法改正ノート”を作成する。

- 重要判例は「メモ化」&条文と連携

配転、解雇、雇止め等の争点、判旨をコンパクトにまとめ、問題文のパターンに慣れておく。

- テーマ別一問一答・“肢切り”トレーニング

模試・予想問題集から労一や社一の肢だけ抽出し、〇×だけでなく「なぜこの肢なのか」まで納得して詰める。

- 新語・新制度をネットやニュースで拾う

各予備校のまとめや厚労省広報ニュースのデータで数字・用語・改正点をチェック、話題ワードや統計数字の変化を上書き。

- 直前期は「まとめノート→一問一答」反復

自作ノート・図表やメモアプリ・短時間問題集を、直前期は集中的に見直す。

- 予想問題集・模試を活用

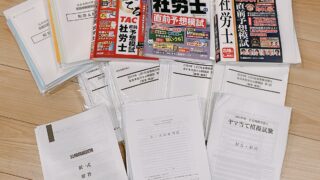

最新の統計・白書や法改正に対応した予想問題を解く。巻頭付録や解説ページに重要論点がまとまっていることがあるため、直前期に活用する。市販の模試でおすすめなのは以下の2つ。

リンク

リンク

まとめ

労一は社労士試験の中でも特に対策が難しい分野ですが、ポイントを押さえれば怖くありません。統計・白書や法改正の要点を整理し、過去問や予想問題で実戦練習を積めば十分対応できます。焦らず計画的に取り組み、足切りを防ぐことを第一目標にしましょう。

ABOUT ME

スキルアップを目指して日々勉強する20代OLです。

社会人になってから独学で簿記2級、FP2級、TOEIC765点を取得。令和6年に国家資格である社会保険労務士試験に合格。

学習に関する情報などをマイペースに更新していきます。